柏拉圖的洞穴寓言(Allegory of the Cave)出自《理想國》,用來說明現實與真理的關係。

他描述了一群囚徒從小被關在洞穴內,只能看到牆上的影子,這些影子來自洞口照進的光與背後物體的投影。對他們而言,影子就是全部的現實。然而,若有人掙脫束縛,走出洞穴,會逐漸適應陽光,看到真正的世界,發現影子只是對實相的扭曲反映。當他回到洞中試圖告訴其他人時,卻可能被拒絕或嘲笑。

這寓言象徵人類認知的局限,影子代表感官世界的幻象,而洞外的太陽象徵「理念界」的真理。哲學家如柏拉圖所主張的智者,應該努力擺脫幻象,追求真正的知識,再將真理帶回世人,即「哲人王」的概念。

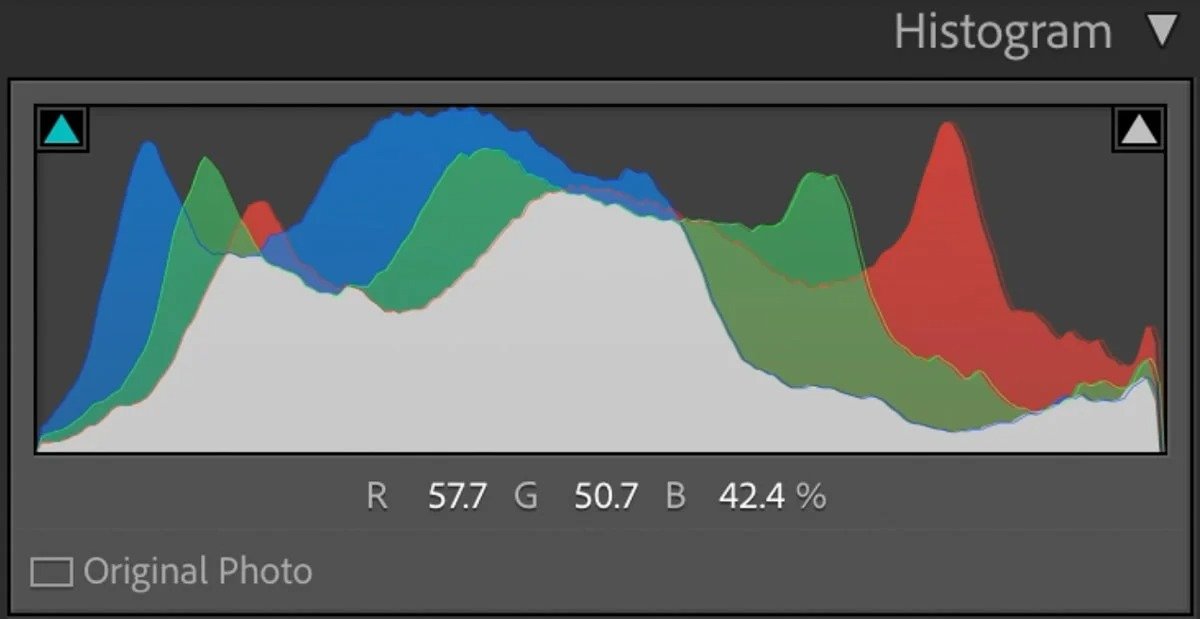

攝影風格的演變與媒體技術的發展密不可分,而數位攝影對歷史風格的模擬與重新詮釋,則揭示了當代視覺文化的動態變遷。從黑白攝影到彩色影像,從膠片到數位技術,每個時代的攝影風格都是當時科技、材料與美學觀念共同塑造的結果。

在數位時代,過去受技術限制的風格,如膠片的色彩偏移、銀鹽顆粒感、衰變的色調等,如今透過演算法和濾鏡能輕易再現,甚至可依需求進行強化或變形。這種技術賦權讓攝影師與使用者能自由操控視覺風格,但也可能導致視覺風格的去歷史化——當濾鏡與色調成為一種時尚符碼,觀者未必理解其背後的技術與美學演變,而僅僅將其視為新潮的視覺語言。

這種視覺文化的再利用現象,反映了當代影像生產的兩極化:一方面,影像變得更民主化,任何人都能輕易使用歷史風格來表達個人風格;另一方面,當這些風格脫離其歷史脈絡後,可能變成一種純粹的消費符號,而非文化意涵的承載者。因此,數位攝影對舊風格的模擬,不僅是技術進步的展現,也是視覺文化如何在當代被引用、改造甚至消費的過程,值得深入探討。

卡繆

阿爾貝・卡繆(Albert Camus)在其哲學思想中,對於**「虛與實」的討論主要圍繞在他的荒謬哲學(Absurdism)以及他對存在與真實的探索上。雖然卡繆沒有直接使用「虛與實」這樣的二元概念,但他的作品與思想實際上涉及這一主題,特別是對現實的本質、人類經驗的真實性,以及我們如何面對這個荒謬的世界**的思考。

📌 1. 荒謬與「虛與實」的辯證

卡繆的核心哲學概念——「荒謬」(The Absurd)——建立在人類試圖尋找世界的意義,卻發現這個世界本身並沒有內在意義的矛盾之上。在這種情境下,「虛」與「實」的區別變得模糊:

這意味著,卡繆既承認世界的荒謬性,也承認人類自身的真實性。他認為,我們不應該逃避這個矛盾,而是要直面它,並在無意義的世界中創造自己的價值與選擇。

📌 2. 《異鄉人》:虛無與現實的對立

在小說《異鄉人》(L’Étranger)中,主角**默爾索(Meursault)**是個對社會規範毫不在意的人。他的行為看似冷漠,甚至在母親去世時沒有表現出典型的悲傷。這使他在社會的眼中成為「不真實」的人。然而,他的存在和選擇卻是真實的:

但在卡繆的哲學裡,默爾索其實是最真實的人,因為他接受了荒謬,不為世界賦予不必要的意義,並活在當下。因此,「虛」與「實」之間的界限被打破——表面上的「虛無」反而是真正的「存在」,而社會建構的「實」可能只是一種假象。

📌 3. 《薛西弗斯的神話》:從「虛無」到「真實」的超越

在《薛西弗斯的神話》(Le Mythe de Sisyphe)中,卡繆用希臘神話中的**薛西弗斯(Sisyphus)**來象徵人類的荒謬處境——我們像薛西弗斯一樣,不斷將石頭推上山,卻又一次次滾落,如此反覆,沒有終點。

這裡涉及「虛與實」的哲學層次:

卡繆的結論是:「我們必須想像薛西弗斯是幸福的。」因為薛西弗斯接受了他的命運,不再尋求不存在的意義,而是在每次推石的過程中,體驗當下的生命。這代表著:當人接受生命的荒謬,並主動選擇活下去時,便從「虛無」中找到了「真實」。

📌 4. 卡繆對「真實存在」的定義

卡繆認為,真正的「實」不是來自外在世界的意義,而是來自個人的經驗與選擇:

世界本身是虛無的(The world is meaningless),它不會提供給我們任何「真理」。

人的存在是真實的(Human existence is real),因為我們擁有情感、選擇與行動。

拒絕謊言(Refusal of false hope),例如宗教、虛假的意義等,不去逃避荒謬,而是擁抱它。

創造屬於自己的意義(Creating meaning for oneself),即便意義不是客觀存在的,也可以透過選擇來確立自己生命的價值。

📌 5. 結論:卡繆如何看待「虛與實」?

🔹 卡繆不認為「虛無」等於完全的虛假,而是強調個體的真實性。

🔹 世界的「實」不是絕對的,而是個人主觀經驗的產物。

🔹 「虛」與「實」的界限不是固定的,而是取決於我們如何面對生命的荒謬。

最終,卡繆認為真正的「實」不是來自某種預設的意義,而是來自人如何在荒謬的世界裡活出真實的自己。這與存在主義不同,因為卡繆不相信人能創造「客觀的意義」,但他相信人可以選擇如何活在當下。這使他的哲學既帶有冷靜的悲觀,也蘊含積極的反抗精神。