記憶-祭壇 Alter-Altar

膜上蜂蜜, 2021

蜂蜜在膜上攤開,像落地後才被看見的甘霖;兩支湯匙把等待分成前句與後句。

“It tasted like wafers made with honey.”〔Exodus 16:31。聖經翻譯網〕

黑沙塔 / Dyrhólaey—Reynisfjara 2018

黑沙像時間的墨,Dyrhólaey把海寫成一座門;我們退在安全線外,讓浪的語氣先說話。遠方三支 Reynisdrangar 直立——傳說裡兩個巨魔與一艘船,夜裡拖向岸邊,破曉失算,被日光定稿成石;地質說那是侵蝕與柱狀節理,神話說那是越界的代價。冰原 Mýrdalsjökull 在背後呼吸,白色的脈搏把風與潮往前推;海把聲音霧化,石頭站著當主詞,門未關,風先過。我只負責把距離留住:把驟近的浪記為警句,把離岸的石記為逗號,把尚未歸來的人記為省略號。

“The strait was a low-lying plain some 17,000 years ago… when sea level was 100–140 m below the present.” AMS Journals

八仙洞 / 長濱的回音 2017

風從岩棚門楣擦過,水把礦物拉成一行行垂痕;蕨類沿著陰影呼吸。這不是吞人的黑洞,而是一處半開放的屋簷:風雨躲在外面,火光與人影在裡面。若把它放回東部海岸的脈絡,海退時它貼著岸線,海漲後它抬到山腰;洞口因此變成日常的轉運站——進出的,是鹿骨與漂木,是打製過的石片與被磨亮的步伐。考古的語言說「長濱人多半在洞口活動」:烹煮、修刃、臨時休歇;我的語言只記下它的節拍——滴水是分號,垂痕是行距,黑口是一個暫停的括號,替萬年的往返留一口氣。「年代距今約三萬年,結束於約五千年前。」〔東海岸國家風景區:八仙洞〕

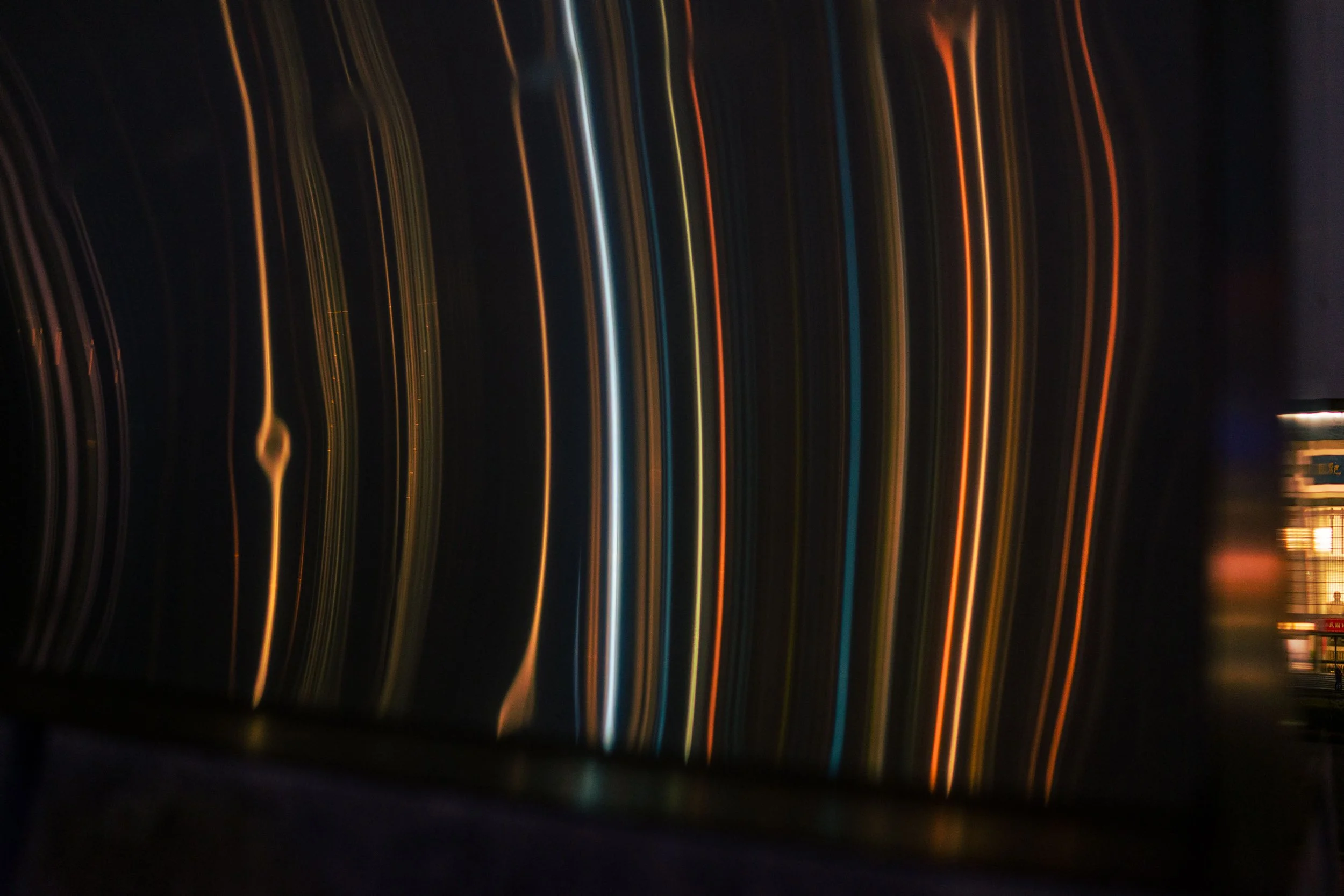

鋼面瀑布 2015

鋼面飲光,吐出諸色。 有色者論治術,無色者論鏡面;爭辯在此攤平成條文,行人即是通過條款。碑陰常道「為公」,故顏色得以並行:先讓路,再說理。

”...political parties in Taiwan have been using a variety of colour-coded terms in describing cross-strait tensions as well as in discussions about the island's domestic politics.” BBC

移動的旗語/馬來西亞山路機車, 2012

紅色 Nouvo LC 停在山路陰影裡,車尾小旗迎風,像把遠方綁在身後。這裡是兩輪主導的日常,機車把家務、通勤與節日連成一路;十月裡,禮堂的歡呼經由僑社晚宴聚成光,隔天又散回每一台車。旗語介於節慶與規範之間:可見、可收、也需拿捏;它不是閱兵,而是移動中的認同——轉彎時仍護住一段歷史的名字。馬來西亞僑生與臺灣威權記憶:僑生也需要轉型正義。The Reporter

生日, 2012

室內白牆前,四人戴尖帽圍桌;前景兔形小蛋糕點著蠟燭,背後「Happy Birthday」彩色橫幅,小小壽星卻不見爸爸蹤影。家庭客廳被臨時布置成節日舞台,三代同框;餐桌成為儀式中心,燭火、歌與拍照把私領域的時間分節,將親屬關係重新命名一次。

“The voluntary sector… holds communities of kinship carers together through peer support groups.”UK National Kinship Care Strategy

宣告之後的聯盟與缺席

927年12月1日,40歲的蔣中正與28歲的宋美齡在上海結婚。當天,蔣中正在《申報》刊登兩則啟事,一是離婚聲明,說「毛氏髮妻,早經仳離;姚陳二妾,本無契約。」二是宣布與宋美齡結婚。蔣宋二人相識於1922年孫中山寓所,結婚之前,兩人各自或有良人或心有他屬,蔣身邊是「姚陳二妾」中的陳潔如,時姚冶誠移居蘇州扶養緯國,收到休書的「毛氏髮妻」毛福梅在奉化老家。至於宋美齡,則曾對同屬留學生的劉紀文動心。